Categoria: Um pouco de história (Page 2 of 5)

Primeiramente, esta postagem é agradecimento a Jônatas Lacerda Júnior pela imensa gentileza de oferecer-me um exemplar da obra Retratos de Campina Grande – Um século em imagens urbanas.

Sempre fico desconcertado quando me oferecem algo e acho que não agradeço o suficiente. Ofertas como a deste livro são delicadas. Esta delicadeza sobressai em tempos de grande rudeza, pouca sensibilidade e de achar que somos credores e merecedores de tudo.

O livro – e recordo-me de Jônatas a falar da feitura dele há cinco anos – resulta de dez anos de trabalho exaustivo de coleta de informações e fotografias que reconstroem a evolução urbanística e arquitetônica de Campina Grande nos últimos cem anos. A edição é primorosa, assim como o acabamento final da obra.

Este assunto que moveu Jônatas sempre interessou-me, desde que vivo em Campina Grande. A cidade é jovem, feita por forasteiros – principalmente pernambucanos – teve duas décadas e pouco mais de imensa aceleração econômica. Essa pujança de entreposto comercial de algodão e outras mercadorias deixou marcas no traçado urbano e na arquitetura.

Temos pequenas jóias de arte nova, de art-déco e de arquitetura moderna. Temos exemplos de grandes intervenções urbanas, como a Avenida Floriano Peixoto, nos anos de 1930 e 1940, o Parque Evaldo Cruz, duas décadas depois. E temos, também, pouco cultivo desse pouco patrimônio, mas significativo, ante a sua rápida constituição.

Sempre que tenho um interlocutor sensível a tais assuntos, ou seja, alguém não novo-rico que só pensa em dinheiro e no imediato, abordo a perda gradual do patrimônio arquitetônico campinense e a pouca preocupação que isso desperta na maioria.

Por isso, uma obra como essa é algo alentador. Esta mantido no livro um panorama da história da cidade, na perspectiva da evolução urbana e arquitetônica. Se cem ou duzentas pessoas lerem este livro e se interessarem por ele, já terá sido algo.

A única coisa a que o capital esteve ameaçado, no Brasil, foi a dividir um pouco menos selvagenmente seus ganhos. Pouquinho menos selvática divisão e permanência de ganhos no país, isso foi tudo quanto bastou para sentir-se ameaçado e partir para golpes de Estado.

Os golpes foram atentados à mais elementar lógica. Sempre se deram a bem da democracia, suprimindo-a. Puríssima lógica do Estado de exceção esteve e está por trás do golpismo brasileiro. Não repitirei detalhadamente pela milésima vez o exemplo de Lacerda e Castelo, mas devo lembrá-lo.

Incapaz de ganhar a presidência nas urnas, Lacerda foi o golpista mais tenaz desde 1950 até 1964. Fez Getúlio suicidar-se, fez o hábil Juscelino servir-se de Lott, fez o honrado Jango servir-se de seu medo de provocar a guerra civil.

Fez, enfim, Costa e Silva presidente da república e fez sua própria cassação vir à realidade. Carlos Lacerda percebeu que o golpe seria uma ditadura tão rapidamente quanto Jango e Juscelino o perceberam. A diferença era que ele tinha estimulado o golpe e Juscelino apenas aceitado, satisfeito por poder concorrer em 1965. A estas alturas, Jango apenas sofria a depressão do exílio uruguaio.

Lacerda foi cassado por aqueles que ajudou a dar o golpe. Dez anos antes, ele era mais inventivo; levou Getúlio Vargas ao suicídio por meio de acusações inverossímeis, na esteira de uma campanha moralista.O episódio da Rua Toneleros – cheio de nuvens – é de se lembrar, porque esta infâmia levou Getúlio à morte.

Um atentado estranhíssimo resultou na morte do major Rubens Vaz e no ferimento de Carlos Lacerda no pé. Os homens estavam juntos, mas um foi morto com tiros no tórax e outro foi ferido com tiro no pé. Particularmente, creio que Lacerda daria um pé pelo poder…

Envolver Getúlio era a finalidade principal. A versão oficial, construída pela imprensa, dava conta da vontade de Getúlio, por meio de Fortunato, seu chefe de segurança. Nunca houve provas disso, mas provas eram o menos neessário, como hoje.

Em 1945, Eurico Gaspar Dutra não hesitou em depor Getúlio Vargas, candidatar-se à presidência e eleger-se para o cargo; não tinha alternativas. A deposição era previsível para Getúlio, desde que voltaram 30.000 homens vitoriosos da Itália. Realmente, a coisa mais difícil na história é desmobilizar um exército vencedor e mesmo um perdedor; vejamos o trabalho que teve Xenofonte, por exemplo.

Vargas ainda tentou minimizar o efeito que deve ter antevisto e não enviou os 100.000 homens que os EUA pediram, mas 30.000 foram suficientes. Havia saída possível, que era ter convocado eleições já em 1944, que provavelmente ganharia, mas…

Dutra não foi eleito com maioria absoluta dos votos válidos e a constituição de 1937, então vigente, não exigia mesmo a maioria absoluta. Os músicos da banda que ainda não se formara não levantaram suas vozes nem afinaram os instrumentos contra a ausência de maioria absoluta.

Quinze anos após, em 1960, Jânio Quadros elegia-se presidente sem a famosa maioria absoluta de votos e a banda, já então em plena atividade, não se animou a tomar os instrumentos e fazer seu barulho ensurdecedor. Acreditavam ter chegado ao poder com Jânio, suprema ingenuidade, que ninguém chegava ao poder com ele, exceto ele mesmo.

Jânio nutria tão profundo desprezo por Carlos Lacerda que, em certa ocasião, aceitou recebê-lo em audiência, em Brasília, e simplesmente não o recebeu e saiu para beber. O recado foi de eloquência poucas vezes igual.

Bem, após o suicídio de Getúlio Vargas, em agosto de 1954, fez-se o vácuo. Um presidente popularíssimo a oferecer o próprio sacrifício é totalmente diferente de um deposto em meio à histeria moralizante da direita predadora que seduz as classes médias. Getúlio deixou um problema imenso e uma valorosa carta com depositário certo.

O vice-presidente era João Fernandes Campos Café Filho. Ele assume a presidência em 24 de agosto e a exerce até novembro, quando licencia-se do cargo por motivos de saúde. Juscelino Kubitschek havia sido eleito presidente da República e João Goulart vice-presidente, este último com mais votos que os recebidos pelo presidente.

A banda de música subiu três tons na escala e iniciou o bombardeio sem sentido contra a posse do governador de Minas Gerais, eleito em perfeita consonância às regras da constituição de 1946. É inútil tentar ver as coisas sob a perspectiva do que chamamos coerência e não é que ela inexista. É que sempre se aposta contra ela em política e, às vezes, com sucesso. A coerência do público alvo das bandas de música é tão enviesada quanto sua moral, sua ética, é conveniência e hipocrisia apenas.

O golpe de Estado toma força em 01 de novembro de 1954, com o discurso tão inflamado quanto obtuso do coronel Jurandir Mamede, por ocasião de homenagem ao falecido general Canrobert. O coronel Mamede excede qualquer parâmetro de razoabilidade, mesmo considerando-se os discretos limites postos ao oficialato, no que se refere a comedimento na agressão às autoridades civis.

Mamede deve ter lido texto de Lacerda. Lá estavam o mar de lama, a preservação dos valores de família e cristandade, as acusações desprezíveis contra um presidente morto e pueris contra um eleito vivo; tudo muito característico, enfim. Ocorre que agressões contra autoridades e incitação ao rompimento da legalidade são infrações ao regulamento de disciplina militar.

O ministro da guerra quer punir o coronel pela indisciplina evidente e pede audiência ao presidente Carlos Luz. Este, exemplar típico do bacharelismo golpista médio classista, não vê coisa mais natural a fazer que impor ao ministro uma espera de duas horas, na antesala. O ministro espera e expõe, quando afinal é recebido pelo arrivista desconhecedor de honra, o que quer fazer. Diante da recusa evasiva de Luz, Lott sai com o contra-golpe em mente.

Não havia o mais tênue problema legal em Juscelino não ter obtido a maioria absoluta, como não na obtivera Dutra. Todavia, todo o discurso udenista contra a posse fundava-se nisso que, do ponto de vista jurídico-formal, era mistura de nada com quase nada. O âmbito jurídico e as pessoas que nele vivem prestam-se a toda sorte de relativizações, todavia.

Café Filho não estava muito animado a integrar o golpe contra a posse de Juscelino, como nunca pareceu muito animado a participar de nada arriscado. Parece-me que o convidaram a entrar no convescote golpista e ele hesitou, tendo então que ficar com a mais ou menos honrada saída da licença por razões médicas.

No impedimento do vice-presidente, assumiu o presidente do congresso nacional, o deputado Carlos Luz, abertamente golpista. Por esta altura, o ministro da Guerra, Henrique Teixeira Lott, interveio. Lott havia votado no candidato udenista, o general Juarez Távora, mas era homem apegado à legalidade e não via motivos para impedir a posse do candidato eleito.

Lott teve imensa grandeza e faz falta gente como ele, rara. Deu um golpe preventivo para assegurar a posse de Juscelino, impondo a Carlos Luz o impedimento pelo congresso nacional e a posse na presidência do presidente do Senado da República, Nereu Ramos, o próximo na linha sucessória, conforme a constituição de 1946.

Lott tinha a inteligência de manter nos postos de comando de tropas generais de sua inteira confiança. Assim, inundou o Rio de Janeiro de tanques de guerra e soldados e forçou o afastamento de Carlos Luz, que então protagonizou dos episódios mais patéticos da história recente brasileira, bem acompanhado por Carlos Lacerda.

Luz, Lacerda, Prado Kelly, Sílvio Heck e outros embarcaram no cruzador Tamandaré, fundeado ao largo do Rio. Era o navio de guerra mais poderoso da marinha brasileira, então. Lott não hesitou e mandou as baterias de artilharia costeira atirarem contra o cruzador, sem êxito, todavia, embora tenham chegado próximos ao navio.

Alguma alma inteligente impediu que o Tamandaré abrisse fogo contra o Rio, com suas cinco baterias de canhões, o que resultaria em nada mais que milhares de baixas civis e uma guerra. O navio rumou para Santos, pois julgava-se que o então governador de São Paulo, Jânio Quadros, acolheria o cruzeiro golpista de braços abertos. Ele, Jânio, realmente sinalizou esta possibilidade.

Jânio, que não era burro, apenas açodado, percebeu que não valia a pena unir-se à aventura golpista e negou apoio ao desembarque do Tamandaré em Santos. Lott já contava com duvidoso apoio das baterias costeiras em São Paulo, mas, de qualquer forma, o golpe ficou restrito a um navio fortemente armado. Sem ter onde aportar, essa nave de guerra era quase nada.

Não havia isso que prodigamente chama-se povo, hoje. Havia das classes médias baixas em diante, algo que chama atenção para o extraordinário que foi, tanto a tentativa de golpe, quanto o contra-golpe. Ambos deram-se em âmbito muito restrito, o que destaca uma rara tensão na classe alta, entre legalista e golpistas, nacionalistas e entreguistas, enfim.

O curioso é que Lott parece não se inserir em dicotomias fáceis, ao tempo em que revela toda a sua ingenuidade política. Dificuldade de aprisionamento categórico e ingenuidade política são ingeredientes de uma imensa personagem, insistentemente levada ao esquecimento, como se esse precisasse de trabalho sistemático no Brasil.

Sobre a ingenuidade política de Lott, é suficiente a lembrança da campanha presidencial de 1960, em que ele perdeu para Jânio. O homem ia falar para platéia de sindicalistas de esquerda e fazia discurso anti-comunista. Se falava para católicos, cantava virtudes protestantes e vice-versa. Era capaz de discursos longos e enfadonhos, a discorrer sobre detalhes que não empolgavam a platéia: um não político, enfim.

Mas, em 1954, o contra-golpe fez-se na hora certa, implacável, com o fim de defender a legalidade e a posse do eleito.

Os golpistas teriam que esperar mais dez anos para terem sucesso relativo. Deles, o destino de um é revelador: Carlos Lacerda corre para a embaixada dos EUA e pede refúgio. Era excesso de medo e talves de culpa, pois Juscelino contra ele nada manda fazer.

Em 1953, servindo-se da usual inteligência, Vargas demite Jango do cargo de Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Em seu lugar assume Hugo de Faria, ainda que relutante. Goulart havia se tornado, muito rapidamente, alvo preferencial dos ataques de Carlos Lacerna, dono do jornal Tribuna da Imprensa. Na verdade era alvo de Lacerda, do Globo, do Estado de São Paulo e dos Diários Associados.

Toda a ira de Lacerda – muitíssimo agressivo – focava-se na realização de coisas triviais, considerando-se a legislação existente então, que devia ser cumprida. O ministro atuou como negociador em greves de largo alcance, ao invés de simplesmente mandar reprimi-las sumariamente, como era hábito anteriormente.

Algumas posturas de Jango eram heterodoxas, mas nada que alguém inteligente pudesse julgar ameaçadoras ou ilegais, ou mesmo indignas do cargo. Ele era acessível; recebia interlocutores de sindicatos de trabalhadores e patronais sem cerimônias, o que é muito próprio de pessoas dotadas de alguma honorabilidade.

Nisso fugia do protótipo da auto-concedida importância por meio da distância e do culto a liturgias sem sentido. Essa forma de agir está entranhada na mentalidade do brasileiro como o signo da dignidade governamental. Assim, quanto mais uma autoridade é capaz de fazer alguém esperar à toa, quanto mais solenidade põe na audiência que concede, mais respeitável é, segundo o código não escrito de status social.

Talvez alguns percebessem isso apenas como traição de classe, pois, no fundo, o ministro não subvertia coisa alguma. Ele nunca propôs a estatização dos existentes meios de produção, nem a superação do sistema de classes, apenas que os trabalhadores tivessem um mínimo a lhes permitir alguma dignidade, coisas que levariam ao fortalecimento do mercado interno e consequentemente a nascente indústria nacional.

Fato é que Getúlio percebeu duas coisas: primeiro, que João Goulart já obtivera bastante estima popular; e, segundo, que se permanecesse só teria desgastes, pois era possível o ministério seguir a mesma linha sem ele. Imagino que nos princípios de 1953 Getúlio já antevia o que ia acontecer e preservou Jango. Não foi pouca coisa, pois a atitude provavelmente livrou o pais de uma ditadura dez anos mais longeva que a instalada em 1964.

Os pontos centrais da reação a Getúlio eram os seguintes: o petróleo, que sondagens norte-americanas insistiam em negar presença no Brasil e o processamento de minérios, principalmente de ferro. Ou seja, era – como sempre é – uma questão entre nacionalismo e entreguismo, não qualquer coisa entre esquerdismo e direitismo.

Seria preciso nível altíssimo de estupidez – até para padrões de leitores de Veja – para supor Getúlio um esquerdista. O que leva um homem naquelas circunstâncias a ser percebido como esquerdista é o padrão dominante de exploração selvagem, algo que cega inclusive os pequenos serviçais que vivem das migalhas caídas esporadicamente de mesas muito altas.

No tempo e lugar desses acontecimentos, nenhum país escapou da situação de reduzido à periferia do vizinho mais ao norte, enviando-lhe em vagas sucessivas todos os recursos naturais e resultados do trabalho de suas gentes. Uns resistiram mais, outros menos, mas todos tiveram a mesma sorte. Claro que o Brasil não tinha tantas diferenças além do tamanho.

O que, de certa forma, causa estranheza é a virulência e a linha de ação escolhidas. O rumo trilhado por Carlos Lacerda e semelhantes incluiu calúnia, difamação, injúria, moralismo rasteiro, tudo bem temperado por absoluta ausência de fatos. A opinião pura e simples vinha embalada em verdade moral absoluta. O que Lacerda dizia, só podia mesmo ser dito por escrito, que se fosse dito ao ofendido, mereceria uma bofetada em resposta.

Na época, o discurso atingia menos pessoas que hoje, pela óbvia razão de que havia menos receptores. Curioso paradoxo: o modelo levado adiante por Vargas aumentaria as classes médias baixas, que são precisamente o público mais vulnerável à conversa da corrupção avassaladora e iniciada ontem. Ou seja, o bombardeio mediático, embora de intensidade maior que hoje, gerava menos efeitos.

Por outro lado, isso foi ruim porque o golpe precisava de mais que imprensa, precisava de militares. A Marinha de Guerra e a Força Aérea eram historicamente entreguistas, golpistas e contra Getúlio. Mas, o exército estava bem dividido entre nacionalistas e entreguistas. Falo aqui, sempre, do oficialato, que a situação entre praças era diferente, mas resolvida pela hierarquia.

O golpe materializou-se em reunião ministerial havida depois do atentado da Rua Toneleros. Em frente da casa de Lacerda, na Rua Toneleros, dois homens atiraram contra ele e contra seu guarda-costas, o Major da Aeronáutica Rubens Vaz. Lacerda feriu-se no pé, o Major foi morto.

A Força Aérea constituiu uma comissão própria de investigação – ilegal – chamada A República do Galeão e acusou três pessoas: Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio, Alcino João Nascimento e Climério Euribes de Almeida.

Desses, Alcino foi condenado a 33 anos e cumpriu 23. Escapou de duas tentativas de assassinato e sempre negou os fatos como eles foram consignados no inquérito. Gregório e Climério foram condenados, repectivamente, a 25 e 33 anos de prisão. Ambos foram assassinados na penitenciária… O inquérito concluiu-se após um taxista dizer que conduziu os dois atiradores. Preso um deles, disse que fora contratado pelo outro. Presos os dois, disseram que foram contratados por Gregório.

A eliminação física de opositores políticos somente funciona se for em massa. Getúlio sabia disso, obviamente. Seria mais estúpido que Lacerda mandar matar Lacerda. Duas coisas são prováveis: ou Gregório contratou os pistoleiros, em postura de mais real que o rei, ou o atentado foi contratado pelos golpistas. É notável que dois atiradores profissionais tenham alvejado um homem – o sem importância – nas costas, mortalmente, e o outro no pé, quando estavam lado-a-lado…

Foram dezenove dias do atentado ao desfecho do golpe. Uma reunião de gabinete foi convocada, após as conclusões do inquérito da República do Galeão. Nela, Zenóbio, o ministro da defesa, disse a Getúlio que devia renunciar, que era o exigido por um grupo de generais e civis. Convencionou-se, na reunião de 24 de agosto de 1954, que Getúlio pediria licença da Presidência da República, a partir de sugestão de Amaral Peixoto.

Acontece que os golpistas acharam a licença pouca concessão e um grupo de generais foi ao Catete, por volta das seis ou sete da manhã, exigir a renúncia. Getúlio já imaginava o que estava em curso e preparava a mais dramática e genial jogada da política brasileira. Ele já havia encomendado a Carta-Testamento a José Soares Maciel Filho, o presidente do BNDE e quase secretário pessoal do Presidente. Fez algumas revisões e reparos no texto.

Dois dias antes, o Presidente Getúlio havia recebido uma carta de oficiais da Força Aérea exigindo sua renúncia e respondera que: Daqui só saio morto. Estou muito velho para ser desmoralizado e já não tenho razões para temer a morte.

Getúlio deu um tiro no peito, na manhã de 24 de agosto de 1954. Havia três exemplares da Carta-Testamento: um na mesa à cabeceira da cama, um no cofre e um entregue a Jango dia antes, em envelope lacrado.

Os golpistas não obtiveram um vencido, uma renúncia que seria confissão de culpa e traição ao povo, um governo manso e pacífico; obtiveram um cadáver dificílimo de sepultar.

O caixão com o corpo de Getúlio teve de ser embarcado em avião da Força Aérea para levá-lo a São Borja. A multidão era imensa no aeroporto Santos Dumont e a melhor forma de dispersa-la que os oficiais da Força Aérea conceberam foi atirar contra o povo, com o saldo de um morto e vários feridos.

Jango fez um discurso fúnebre em São Borja. Deslacrou a carta a si destinada depois e deve ter percebido o tamanho da complicação: era destinatário do único de três exemplares, único pessoalmente destinado. Pode estar aí alguma explicação do seu afã de evitar derramentos de sangue quando ele próprio foi vítima do golpe.

Quatro personagens emergem a partir de então, uma delas efêmera demais: Café Filho, o vice-presidente mais ou menos golpista; Carlos Luz, o presidente da Câmara efusivamente golpista; Henrique Teixeira Lott, o Marechal apegado à legalidade; e Nereu Ramos, o presidente do Senado da República, legalista, talvez por falta de vontade de ser golpista.

O contra-golpe de Lott é dos episódios mais espetaculares da história do Brasil e a personagem interessantíssima.

Não citarei Ortega y Gasset, Tarde, Debord e outros mais que me vêm à cabeça agora e a propósito dessa puerilidade que é a crença na impossibilidade de retrocessos. O que os autores disseram, evidentemente, é citado implicitamente; sempre é assim quando se escreve: citações se fazem a todo tempo.

As massas perdem-se no aprofundamento de suas massificações, o que não tem a ver, imediatamente, com suas situações financeiras, mas que terá sim, mais tarde ou cedo, implicações deste tipo. Quero fazer a advertência nunca demasiada de que massa não é sinônimo de pobre; é algo que tem com espírito de manada e com negação da história e da vida pública, basicamente.

Há também banqueiros, para recorrer ao exemplo máximo do pertencente ao máximo grupo dominante, que são massa, porque acreditam no que fazem, ou seja, no seu contributo à massificação, e não acreditam, por outro lado, que possam ser tragados nos processos enlouquecidos que sempre culminam com catarses de violência e desgregação.

O senso comum acha que o mundo é dado, que ele, como está aí, foi dado, surgido de um nada ou, no máximo, que é resultado da gestão de meia dúzia de fatores arranjados e rearranjados por alguns vistuosos que têm total controle da gestão. Acha e vive conforme acha, e grita aqui e acolá contra alguma bobagem o grito que lhe foi ensinado ou permitido.

Acreditar que tudo aí está porque assim deve ser é negar a história e, de certa forma, pensar a partir de um minúsculo sistema causal de curto alcance. Sisteminha que considera algumas combinações possíveis e serve-se de dados embaralhados e nebulosos de pouco tempo. É, diria, um quase não-pensar, pelo tanto de negativa de potencialidades que implica. Nem resulta em criatividade, por um lado, nem é uma postura mental ao menos conservadora.

O retrocesso sempre foi discutido. E, para que se o discuta, é preciso ter em mente alguma noção de avanço ou, pelo menos, aceitá-la. Porque, se avanços não existem, se é uma idéia inválida, a discussão perde todo o sentido. Paradoxalmente, a idéia de avanço é vastamente aceita e difundida ao tempo em que o retrocesso, ou é negado, ou simplesmente não cogitado.

Ora, se se aceita que a história avança nos seus aspectos sensíveis – melhora da qualidade de vida, aumento da disponibilidade de bens, aumento de paz social, redução de atritos sociais, redução de violências – é necessário admitir que o retrocesso é possível, e mais que está sempre à espreita. O avanço pressupõe qualquer base comparativa e as comparações podem evidenciar reduções qualitativas e quantitativas de algum dos termos comparados.

Admitir o avanço e o retrocesso significa reconhecer que a vida faz-se de atos sucessivos, encadeados não necessariamente segundo alguma norma de causalidade, mas encadeados e sucessivos. A vida coletiva, pelo menos, pode ser percebida assim, embora a vida pessoal, de si para si, puramente subjetiva, se essa dissociação absoluta for possível, atenda a outra lógica.

Ora, se os fatos da vida coletiva encadeiam-se e sucedem-se está claro que o processo pode andar em qualquer direção, mesmo que não ande para trás, evidentemente, no sentido de se desfazer e voltar no tempo. Não há retorno no tempo, por sedutora que a idéia possa ser, mas há retrocesso no estágio de união social dos grupos humanos, por perda de vitalidade e de referências históricas.

Hoje, especificamente, vive-se uma crise financeira na Europa que é um retrocesso evidente no processo de construção de sociedades ricas e relativamente pacíficas. Ele é percebido materialmente nos endividamentos, no aumento da criminalidade, na diminuição das liberdades, no terror de Estado, mas os sentidos captam os sintomas ao mesmo tempo em que a desrazão não percebe o fluxo do rio. A desrazão está boiando na superfície do rio, sem saber mesmo se é rio ou mar e se sopra vento…

Um dos aspectos mais evidentes da massificação é a negação do espaço público, ou seja, a negação da política. Tenho para mim que esse ponto específico foi objeto de ações deliberadas de certos grupos dominantes, que perceberam a boa acolhida que a idéia teria nas massas. Coaduna-se a negação da política com a crença no mundo dado e com a negação do retrocesso. A política tornou-se algo inútil e reservada aos mesmos profissionais de sempre porque, afinal, tudo é e será conforme tenha que ser.

Aliás, as coisas são e serão conforme uma classe de especialistas – iniciados seria possível, também – dispuser, em atenção a métodos de gestão previamente dados e condicionados. Ou seja, o pensamento massificado é dócil à noção de falta de opções, porque já aceitou a de inutilidade do âmbito político propriamente dito, aquele que age no espaço ideológico e histórico.

Assim, o retrocesso bate nas portas de a, b e c, que o sentem nitidamente mas não no percebem como coisa histórica porque foram apagados de qualquer possibilidade de pensar que há uma história. São pontos que não se relacionam senão para formar um pequeno plano. E sempre se relacionam os poucos pontos para formar vários pequenos planos, entrelaçados como em uma novela cujo enredo vai do nascer do dia ao pôs do sol.

O pensamento massificado não consegue, nem dissociar os pequenos planos superpostos do drama cotidiano, nem associar todos os pontos que sugerem um enorme plano. Fica-se pela metade, no rancor de conversa de café e no alívio de poder gritar um pouco e ver a novela à noite. O espetáculo da realidade leva o homem-massa espectador a saber-se platéia somente e a aspirar ao impossível protagonismo a partir de um grito desde a platéia.

É situação como se houvesse um consenso sobre a existência de um consenso. Uma imagem refletida em dois espelhos perfeitamente alinhados, em que qualquer desvio é impossível e um plano superpõe-se a outro. Está ruim porque está ruim… e pronto.

Penso, nesses termos, em algo do Brasil: a discussão da evidente invalidade da lei de auto-anistia passada pelo regime ditatorial, em 1979. Tecnicamente, a lei é de impossível coexistência com a constituição passada em 1988, mas os disfarces mantém-se. Historicamente e politicamente, porém, a coisa é mais dramática que juridicamente.

Nos âmbitos hitórico e político, a questão é quase totalmente obstada pelo pensamento massificado. Ele não somente levou o senso comum a perguntar-se para quê história – que ainda seria uma pergunta, embora já respondida – como o fez não pensar em história, nem mesmo sob qualquer ótica utilitarista de superfície. Ou seja, o mais comum é nem cogitar de história e o mais sofisticado que há é a cogitação a partir de superficialíssimo utilitarismo: para quê?

Aqui age a lógica do desassunto, a coisa simplesmente não se conhece. Não é que seja algo remoto e brumoso, é que não existe para a maioria. Essa mesma maioria, quando apresentada à questão e a alguns fatos, alterna surpresa e abordagem padronizada pela sua massificação. É quase totalmente impermeável o senso comum, que não se deixa seduzir por qualquer curiosidade.

Nesse caso, operam os elevados níveis de pobreza e de ignorância formal do Brasil. Quem viveu certa época, provavelmente fê-lo em luta diária para sobreviver e desprovido de quaisquer instrumentos de pensamento e de informações. Esse esquema é o do conservantismo baseado na escravidão tão profunda que nem se entrevê nalgum momento de distenção. Aqui, o mundo não passou na janela, a janela era um espelho e o mundo passou-se de dentro para dentro.

Acontece que se anuncia uma suave descompressão, que as maiorias tornam-se um pouco menos pobres e que se vive uma aparente democracia. Mas, isso vive-se com pessoas que há muito pouco eram mais insignificantes do que são hoje. Terão memória de alguma inferioridade material passada e só. Não há articulação dessa breve memória de um menos material recente com outros menos que a ela se relacionam.

O ambiente não é propício ao avanço que consiste precisamente em saber que o retrocesso é possível. E a que se vejam claramente os referenciais históricos a permitirem saber-se quando há avanço ou retrocesso. Não faz muito sentido para as massas que convenha conhecer a história e que convenha punir delitos para que eles não tornem a acontecer porque afinal vale a pena.

O trecho adiante, retirei-o de uma entrevista de Tariq Ali. É simples e cortante. Lúcido, evoca episódio histórico e evidencia algo que não queremos crer: há, sim, na política, notadamente na internacional, posturas estúpidas que conduzem ou precipitam o caos. Ou seja, o controle e a capacidade dos governos, sob a perspectiva de atuarem a bem dos interesses do maior número, é um mito. Segue o trecho:

Pois bem, se os norte-americanos fossem totalmente racionais, o que teria acontecido é o que aconteceu com a viagem de Nixon a Pequim. Obama deveria ter voado a Teerã e ter chegado a um acordo, os iranianos estavam dispostos. Dariam-lhe as boas vindas, mas ele não fez. E o motivo é a oposição e resistência israelense. Houve forças inteligentes no governo norte-americano que disseram que podiam chegar a um acordo, mas o peso de Israel na elite governante dos EUA é muito forte, e não puderam respaldá-lo abertamente.

Em 1981, o tenente-coronel da guarda civil Tejero tentou um patético golpe de estado, na Espanha. Tejeros são assim, atrapalham os Armada, embora ambos sejam tipos infames. Hoje, trinta anos depois, ainda se tentam reconstituir os detalhes e encontrar melhor definição dos papéis no golpe.

O general Alfonso Armada foi preceptor do Príncipe João Carlos. Parece que exagerou a crença na influência que teria sobre o Rei João Carlos, o que o levou a tentar um golpe bem armado, aparentemente constitucional e com a benção real. No fim e ao cabo, o Rei mostrou-se um homem grandioso, adequado perfeitamente ao seu papel; está evidente que não há Espanha sem João Carlos.

O golpe planeado por Armada era de tipo clássico e tinha cores institucionais suaves, ainda que se baseasse nas inclinações e insatisfações de antigos e declarados falangistas. Essa gente não aceitava a democracia política e as autonomias regionais e ainda velava o corpo de Franco.

Esse tipo de manobra passa sempre pela exageração de um estado de crise. Ou seja, é preciso dizer e repetir que há tensões, que as tensões estão a ponto de gerar rupturas e que essas rupturas só podem evitar-se com um governo de concertação. É preciso dizer que as forças armadas enxergam essa tensão, preocupam-se com ela e dão fiança ao postulante a líder da concertação.

A partir desse estado de ânimo, uma figura militar de prestígio insinua-se como disponível para a árdua missão. Faz lembrar a todo tempo a proximidade do Rei e insinua – o mais discretamente possível – que tem decisiva influência sobre o monarca, quase a ponto de dar-lhe as ordens.

Como não era burro, Armada queria um golpe institucional, ou seja, queria criar o vácuo de poder parlamentar e apresentar-se ao congresso para ser votado presidente de governo. Claro que o congresso faria a escolha sob pressão militar e da percepção exagerada de crise e claro que a manobra pressupunha que o Rei fosse meramente decorativo.

Mas, nesses movimentos, os elementos de baixo nível e mais ignorantes atrapalham o andar dos planos. Não compreendem as sutilezas. Tejero não compreendeu que era inviável uma volta pura e simples à ditadura e não percebeu que o Rei não podia prestar homenagens a um golpe contra a constituição. Não percebeu, enfim, que são possíveis golpes aparentemente dentro da constitucionalidade, embora esses não se façam com Tejeros.

Reuniu uns guradas civis, alguns militares, acreditou no empenho de um e outro comandante e partiu a invadir o parlamento e a dar tiros para o alto. Aí, o golpe já estava perdido para ele e, mais ainda para o General Armada. Para este último, a tejerada foi uma tragédia.

Imagino que ele, Armada, tenha estimulado discretamente o coronel Tejero, mas que não tenha imaginado que o golpista vulgar se precipitasse tão escandalosamente. Um erro de cálculo de quem não podia errar, porque o erro foi traição à monarquia e cobrou-lhe um preço.

Alfonso Armada teve ocasiões de falar do episódio, passados vários anos. O tempo, para pessoas sem honra, tem poucos efeitos, além de fortificar o sabor a infâmia do que dizem. Sustenta que na época dispunha-se a sacrificar-se e ainda insinua não compreender a posição do Rei, como se este fosse seu cúmplice e o tivesse traído.

O sacrificar-se foi que me chamou bastante a atenção. Quase todos os patifes que aspiram com toda a vontade a um posto de comando dizem que se oferecem a um sacrifício. Isso ocorre desde as chefias mais desprezíveis àquelas mais importantes. O aspirante não diz que quer, com toda a vontade, por orgulho vaidade ou crença na possibilidade colaborar, diz que se dispõe a um sacrifício, como se não quisesse.

A reforçar esse traço distintivo dos patifes, basta lembra-se que podiam simplesmente ficar calados, ou seja, querer sem dizer o porquê. Ou podiam dizer que aspiram à chefia porque se acreditam melhores preparados para exercê-la, mas não, o rompimento com a hipocrisia teatral não ocorre.

Nunca ocorre, realmente. O tipo de aspirante a que me refiro sempre é o inqualificável sujeito que se dispõe a um sacrifício, como se fosse extraído de um número diferente daquele dos demais homens, como se não estivesse no plano comparativo das habilidades maiores ou melhores.

E, nada obstante, sua fervorosa vontade, seu desejo irreprimível é simplesmente evidente para todos, como uma tara que o tarado pensa ser totalmente despercebida. É um traço estranho esse, porque revela uma vontade de disfarce tão grande que flerta com a ignorância.

A quem interessa fazer parecer que as coisas sempre foram da mesma maneira, ou fazer esquecer que já foram diferentes?

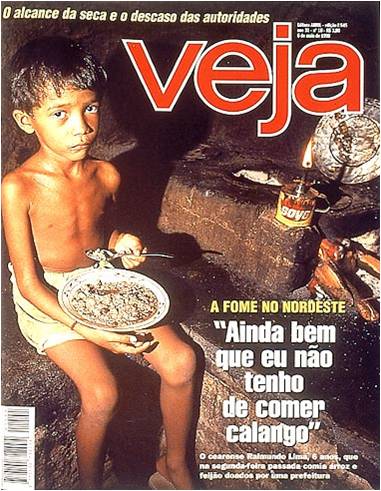

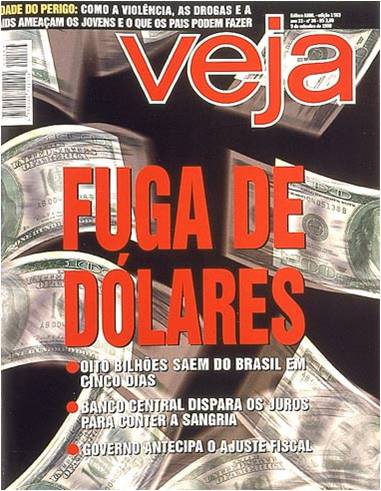

Algumas capas, daquela que é a revista semanal mais “vendida” do país, porque como diz o filosófo, relembrar é viver.

Sérgio Motta - Inventando o mensalão.

No nordeste se "comia" calango?

Curso: Como ficar rico, e quebrar o país.

Quando é que tu ganha outra mesadas dessas?

Cereja no bolo. Quem não prometeu nada, fez o que pôde. Se vai continuar assim, depende de voto.

Por último e não menos importante, é bom escutar da boca do PRÓPRIO José Serra, o que é certo e o que é errado, em termos de política econômica. Pra quem estiver indeciso, e tirar dez minutos antes de votar.